En haut, le causse. C’est ici que les chevreuils viennent s’abriter des hommes. Il y a bien des traces de présence humaine – des vergers, délaissés bien souvent, des champs où seule la luzerne pointe ici et là, des déchets divers (carcasse de voiture, fils électriques, jusqu’à une roue de tracteur), ou bien le chemin de Compostelle – mais, une fois quitté le sentier balisé, je n’y ai jamais croisé personne.

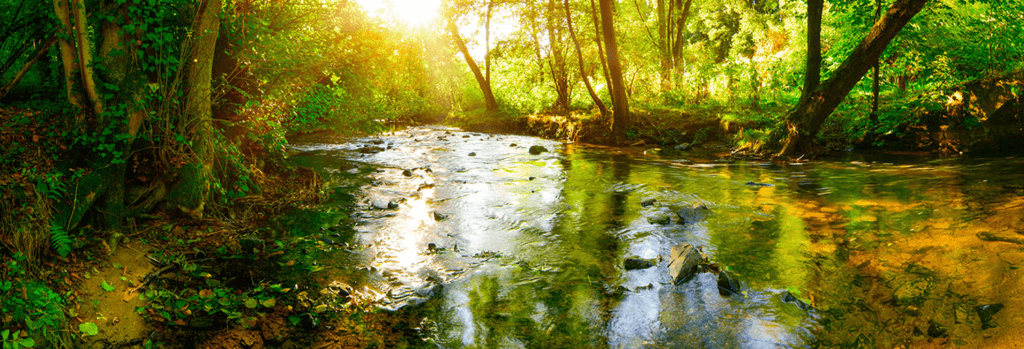

Il n’y a qu’ici, presque au sommet du coteau, que subsistent des parcelles non cultivées, friches, communs, bois, et encore peut-être le sont-elles pour tuber melanosporum, grassement monnayable au marché de Lalbenque, capitale de la truffe noire, située dans le département voisin. En suivant la ligne de crête (la serre), il n’est pas rare que par une trouée dans une futaie, se dévoile le paysage : celui de la vallée qui se déploie en contrebas. Tout en bas, dans le pli même de cette vallée, dessinant comme une ligne de séparation entre ses versants, le Lendou. Il ne méandre pas. Il serpente, à peine, coule, sans courir, presque en ligne droite. On suit son cours grâce à la (double) ligne d’arbres et d’arbustes – frênes, noisetiers, saules, cornouillers – qui le bordent. On n’y navigue pas. On peut en revanche le remonter en marchant – je veux dire, sur son lit même, pas sur les berges – sans risquer de perdre pied.

Si petit, si modeste, et pourtant, d’une certaine manière, on ne voit que lui : il est cette ligne, le fond même de ce vallon vers où convergent tous les regards. Il en dessine la perspective. La route lui est parallèle, les courbes de niveaux également. Si étroit, si tranquille, et pourtant il est la vallée même. On peut même avancer qu’il lui préexiste. Il a façonné ce paysage dans une durée que nous peinons à nous représenter, donné son nom à cette vallée qu’il a bâtie peu à peu, en creusant, par érosion, le calcaire. « Un cours d’eau, qu’il soit ruisseau, rivière ou fleuve, est toujours une histoire fondatrice. Fondatrice d’un sol, du vivant, de mouvement des humains aussi » (Elisée Reclus).

Si, au sommet du coteau, au lieu de plonger vers le Lendou, on remonte un peu plus haut, pour rejoindre le plateau, où ne poussent que genévriers, chênes verts, lichens et stéhéline douteuse (un peu d’armoise peut-être aussi), on bascule bientôt sur l’autre versant, celui de la vallée voisine.

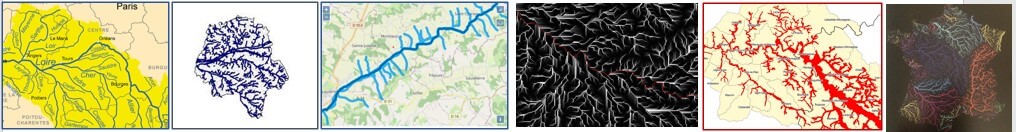

Ainsi le temps, long, plus que millénaire, a-t-il dessiné cette région. Les rivières y définissent plus qu’ailleurs peut-être le paysage.

Regardez cette carte. C’est un pan de territoire du Quercy Blanc, une des régions naturelles située à cheval entre le Lot et le Tarn-et-Garonne, qui se caractérise par un plateau calcaire continu, entaillé à fréquence régulière, presque géométrique, par des rangées de vallées. Sur cette carte, les rivières sont parallèles, comme superposées. Sur le terrain, on a affaire à une succession de vallées, séparées entre elles par des coteaux, des collines, et qui parfois se rejoignent, quand deux rivières se fondent l’une dans l’autre.

Pourquoi vous parler de cette rivière, ou plutôt de ce ruisseau ?

Cette idée m’est venue en lisant le petit ouvrage d’Élisée Reclus, Histoire d’un ruisseau, republié il y a quelques années par Arthaud.

Une fois par an au moins, nous nous rendons à Lauzerte, dans le Tarn-et-Garonne, plus précisément à Saint-Fort, un lieu-dit à 3 km environ, basé sur un coteau.

Je connais un peu cette rivière. Voilà 25 ans qu’elle est présente dans ma vie. J’y emmenai mes enfants patauger, dresser des barrages et construire des ports et des bateaux. Nous allons encore régulièrement nous baigner dans le « Pescadou », mélange d’eaux venues d’un bief du Lendou et d’une source, qui forment une piscine naturelle. Il n’y a pas plus de deux mètres de profondeur mais s’y baigner est un plaisir.

Je l’ai remonté à pied. Je l’ai arpenté à vélo. J’ai étudié la végétation qui le borde. Je me suis rendu à son embouchure, là où il se jette dans la petite Barguelonne, et à sa source. C’est à la fois émouvant et déceptif, une source : c’est physiquement ridicule, comme une graine peut l’être, mais également mystérieux. « L’histoire d’un ruisseau, même de celui qui naît et se perd dans la mousse, est l’histoire de l’infini. Ces gouttelettes qui scintillent ont traversé le granit, le calcaire et l’argile ; elles ont été neige sur la froide montagne, molécules de vapeur dans la nuée, blanche écume sur la crête des flots » (Elisée Reclus). La source est ce point où les frontières entre les territoires s’estompent, ce point où l’imaginaire s’élargit soudain. L’eau qui sourd ici de terre, entre deux cailloux, arrivée là par on ne sait quel voyage, se mélangera à celles de la petite puis de la grande Barguelonne (qui perdra alors son adjectif pour devenir, simplement, la Barguelonne) ensuite à celle de la Garonne, puis à l’océan Atlantique où elle épousera peut-être les contours d’une baleine ou d’une pieuvre, avant de s’évaporer, de nouveau, pour plus tard, sous forme de pluie, ruisseler et alimenter la nappe phréatique. Chaque molécule d’eau sur Terre fait le grand voyage tous les deux millions d’années. Ce cycle inclut un grand nombre de variables, de territoires, d’espèces. L’eau change de forme, de visage ; va savoir où elle commence, où elle finit, elle est par essence informe – comme le temps, mais bien plus matérielle que le temps (qui est une invention de l’homme) – et elle est partout. Sous nos pieds, dans nos corps, au-dessus de nos têtes, dans l’air que nous respirons. Circulaire, ruisselant, s’évaporant, chaque molécule vivant sa vie propre. Ce cycle (qu’on enseigne désormais dans les écoles, dont on parle tant depuis qu’on a pris conscience que l’eau était une ressource certes renouvelable mais pas illimitée), permanent, irrigue Gaia et la fait vivre. C’est pourquoi on ne se débarrasse pas d’une eau polluée en la rejetant. Comme le dit Vandana Shiva, « l’eau relie toutes les formes de vie ». C’est un commun, qu’il faut protéger.

J’aime arpenter cette vallée. Peut-être vous direz-vous : drôle de hobby pour un été… C’est une manière de s’approprier un lieu, de prêter attention aux personnes, humaines et non-humaines, qui l’habitent. Quoi de mieux pour cela que de découvrir le terrain, sa végétation, sa faune ?

C’est un paysage à la taille d’un homme, possible à découvrir à pied ou à vélo. Le Lendou prend sa source à Pern, dans le Lot, et se jette dans la petite Barguelonne à Saint-Amans de Pellegal, dans le Tarn-et-Garonne. Son cours, de 30 km, tient sur deux cartes IGN. Il traverse onze communes et compte vingt-neuf affluents (ou tronçons d’affluents, qui ne sont sans doute que des pissous, le Lendou n’étant pas lui-même une voie navigable – il est malgré tout considéré comme ayant un débit d’eau relativement important, eu égard à la largeur importante de sa vallée et à son nombre d’affluents). Son principal affluent est le Verdanson (qui lui-même a 4 affluents), ce qui lui confère le rang de Strahler 3.

Pourquoi, à nouveau, vous livrer ces détails dérisoires, à peine décelables à l’œil nu sur le terrain ?

Parce que mettre en relief ce réseau hydrographique, que nous méconnaissons, est une manière de percevoir que l’eau, partout, autour de nous, sous nos pieds, est omniprésente. Intermittente mais bien présente, sous la forme de « sources ténues, qui ne jaillissent pas », de veines ou de filets d’eau qui ruissellent dans les fossés présents au bord des champs, traversant plaines et bois, de ruisselets, visibles ou invisibles, « qui n’ont jamais été baptisés » (Trassard, Des cours d’eau peu considérables), qui ne coulent pas mais affleurent, suintent ou imbibent la terre au point de faire de bandes de terre des zones bourbeuses, sinon marécageuses – on y patauge, tout au plus -, et alimentent de manière souterraine le ruisseau principal. Oui, l’eau est partout, innervant la terre comme le sang les nervures d’un cerveau humain.

Ici, la nuit, le ciel est formidable : la voûte étoilée scintille de mille étoiles, la voie lactée ressemble à un serre-tête fluorescent, mais les lucioles ont comme ailleurs disparu. Les lucioles et, dans une moindre mesure, les insectes et les passereaux. Les prairies ne pullulent plus de cétoines dorées ou de cherche-midi, ni les haies de moineaux ou d’alouettes (qui ont tout simplement disparu). D’ailleurs, de haies, il y en a de moins en moins. On les rase parce qu’elles gênent le passage des tracteurs (alors qu’elles sont des lieux de refuges).

Ne pensez pas qu’à la campagne, le respect de la biodiversité soit un souci partagé par tous. La notion de commun n’y est pas consensuelle. Et l’environnement n’est pas à l’abri, comme vous le savez, de pollutions diverses. Les habitants des campagnes n’ont, pas plus que les habitants des villes, été éduqués à l’idée que l’environnement soit autre chose qu’une ressource. Peut-être moins d’ailleurs, puisque l’environnement – la terre – est justement, parfois, leur ressource première. Les arbres au bord des rivières, le murmure de l’eau, le chant des criquets ou des grillons, les cumulus faisant onduler le ciel ne semblent pas non plus, pour eux comme pour nous, faire partie de leur monde comme des présences : l’idée que « la nature » soit consciente, qu’elle ne soit pas simplement ressource, mais réseau de relations, que les sons produits par les animaux aient la même importance que ceux produits par les humains ne va pas de soi, loin de là. Beaucoup font ce qu’on fait en ville : ils n’habitent pas leur territoire, qu’ils ne font que traverser, en voiture.

Aussi, les ruisseaux et les rivières – qui sont, en France, en grande partie, abîmés – y sont comme ailleurs exploités. Le Lendou n’échappe pas à la règle. J’ignore comment se portait le Lendou il y a cent ou même cinquante ans. Je me souviens en revanche, qu’il y a vingt ans, il n’était jamais à sec. Il y a trois ans qu’elle ne fut pas ma stupeur en constatant fin juillet que son lit l’était, à sec, sur plusieurs centaines de mètres. La cause sans doute aux chaleurs estivales, à la sécheresse et à l’irrigation agricole, qui pompe une partie de son débit pour alimenter en eau le maïs. Je ne l’ai pas remonté cette fois-ci à pied mais en vélo, avec ce sentiment de ne plus être en présence d’un petit monde, mais d’une simple bande de terre, aride et désolée, sur laquelle avait coulé de l’eau. Or, un cours d’eau ne se résume pas à quelques données – une longueur, un débit, un parcours.

Cette rupture de la continuité écologique l’a nécessairement appauvri. Ont par exemple, depuis, disparu les araignées d’eau qui glissaient à sa surface, les libellules qui filaient au-dessus de son cours, et tout ce qui fait le charme d’un ruisseau. Même modeste comme le Lendou, un ruisseau est un petit écosystème. Un lit, des berges, des fleurs et des plantes (boutons d’or, crocus, pissenlits, menthe, prêles…), des arbres (noisetiers, frênes, saules), des oiseaux, des insectes, des batraciens, les animaux – chevreuils, renards, sangliers – qui viennent s’y abreuver, une eau « riche d’une infime population aquatique » (Trassard) et de débris flottants, des relations qui se tissent. Enlevez l’eau, remettez-là, on a le sentiment alors d’un désert, comme si on avait juste rouvert un robinet. Plus de relations. L’écosystème a disparu, et ne se reformera que lentement. Exit aussi toute cette vie qui l’accompagnait, autour de son cours ou au fil même de l’eau.

Que faire, alors ?

Sensibiliser les enfants dans les écoles, les futurs agriculteurs dans les lycées agricoles, les citoyens dans les médias, sur l’importance de ces rivières comme écosystèmes ? Vivre avec elles – y nager, y pêcher, arpenter leurs rives, prêter attention à la flore qui les bordent, à leur cours – de telle manière qu’elles soient une présence dans nos vies ? Leur conférer des droits, afin de les protéger (tout comme une entreprise, une rivière pourrait être, de fait, défendue par une bardée d’avocats), des personnalités juridiques (comme le parlement de Nouvelle-Zélande l’a fait, il y a quelques années, pour le Whanganui, à la demande de la communauté maorie), manière d’inscrire dans la loi que l’homme n’est plus maître et possesseur de la nature ? Penser comme une rivière ?

Tiens, penser comme une rivière. L’expression est à la mode. Qu’est-ce que ça veut dire, penser comme une rivière ? Vous connaissez peut-être l’expression d’Aldo Leopold – pionnier américain de la pensée écologique -, « penser comme une montagne » : c’est un court passage de l’Almanach du comté des sables, publié en 1949 (et que Gallmeister vient de rééditer en poche – dans sa collection Totem), dans lequel il décrit les conséquences de l’extermination des loups par les éleveurs. En l’absence des loups, les cerfs pullulent, mettent à mal la végétation de la montagne au point de détruire sa flore : elle mettra plus de vingt ans à se reconstituer. L’éleveur n’a pas appris à penser comme une montagne, conclut Léopold. Cette cascade trophique – également observée, à l’inverse, lors de la réintroduction du loup à Yellowstone en 1995 (elle a permis cette fois à la végétation et à la forêt de se développer et d’offrir de nouveaux habitats) – est aujourd’hui bien connue.

Je ne sais pas trop, quant à moi, ce que signifierait penser comme une rivière. Il faudrait dans l’idéal, comme chez certains peuples indigènes, la considérer comme une personne, mais nous ne sommes pas animistes. On ne change pas – ni réinvente – ses représentations les plus profondes, celles qui, en deçà de notre conscience, tapissent nos esprits.

En revanche, si l’eau est sacrée pour ces peuples (parce qu’ils savent que la vie n’est pas possible sans elle), nous semblons, quant à nous, l’avoir oublié il y a bien longtemps. Ou bien disons que c’est un savoir qui reste bien trop abstrait, un savoir que nous couchons sur nos « peaux-de-papiers », et que nous ne portons pas, comme le dirait le chamane yanomami Davi Kopenawa, l’un des plus importants défenseurs actuels de l’Amazonie et des peuples qui l’habitent, « solidement fixées au fond de nos poitrines ». Nous la considérons encore, dans nos habitudes, notre manière de vivre, comme une ressource à notre disposition. Et nous avons perdu depuis longtemps – très longtemps – ce que les sociétés de subsistance savent faire, à savoir préserver le vivant, régénérer la terre, se perpétuer dans l’existence. Nous fonçons dans la nuit – ou dans un tunnel – en fermant les yeux, nous oubliant dans la folie tourbillonnante et aveugle d’une production sans limite.

Alors, peut-être que penser comme une rivière, ce serait : ne plus penser comme un humain ; sortir de notre condition, en mettant à l’œuvre notre capacité d’altérité, en sollicitant notre imagination, pour nous affranchir d’une sorte de naturalisme romantique anthropocentré, et d’une fâcheuse tendance à envisager le monde en fonction de nos besoins. Bref, cesser de « calculer » le monde, et devenir conscient de nos dépendances et des milieux que l’on habite. Ne plus considérer les rivières d’un point de vue économique, mais d’un autre point de vue, poétique peut-être, écologique sûrement. Changer notre regard intérieur – et nos habitudes – ferait partie du programme. Cela inclut, bien sûr, un nouvel usage du territoire. Solliciter cette aptitude qu’a l’humain de penser pour les autres, à la place des autres – animaux et végétaux compris, en appeler à sa responsabilité, est en filigrane dans la proposition d’Aldo Leopold.

Nous pourrions enfin – et c’est une solution que nous n’avons pas jusque-là envisagée – restaurer les habitats dégradés. Mais nous ne sommes plus là dans une perspective anthropologique, ou dans une simple prospective : le jeudi 9 novembre 2023, une proposition de règlement relatif à la restauration de la nature a été votée ; à l’heure où 80% des habitats naturels sont dégradés, ce texte vise à restaurer en partie ces zones d’ici 2030 (20% de territoire terrestre et maritime de l’UE est concerné).

En fait, dans le Tarn-et-Garonne, le Rieutord (qui coule entre Lavit et Caumont, au sud de Moissac à quelques kilomètres du Lendou) a retrouvé en partie son cours originel et ses méandres, ce qui a permis de transformer un caniveau (où l’eau s’écoule rapidement) en une éponge, qui a donné naissance à une zone humide. Libération en a rendu compte en mars 2023.

Ce principe de restauration est sujet à débat dans le milieu scientifique. Avec cette illusion de recréer la nature, on ne sortirait pas de la domination de l’homme sur la nature. Elle serait une contrefaçon.

Il est certain que si nous restaurons des habitats pour continuer à les dégrader de l’autre par des pratiques trop humaines, qui restent inchangées, prôner une sorte de laissez-faire est préférable.

La nature est-elle cependant vraiment séparée des humains, de leur activité ? « La nature » existe-t-elle-même ? Est-il enfin raisonnable de condamner une démarche et des projets qui ont pour but de redonner vie à des écosystèmes moribonds – ce qu’Anna Tsing appelle les « ruines de l’anthropocène » – et de gommer l’action néfaste des hommes ?