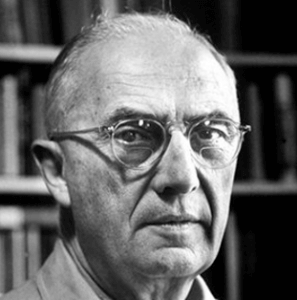

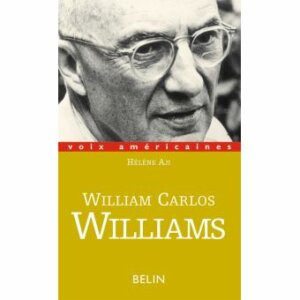

Je ne vous dirais que deux ou trois choses de lui. Il ne quitta presque jamais Rutherford, New Jersey (où il est né), contrairement à son ami d’adolescence, Ezra Pound. Il pratiqua toute son existence le métier de pédiatre et celui, artisanal, de poète – deux vocations qu’il parvint à faire coexister. Il reste pour moi la quintessence de la poésie sensible, simple et néanmoins extraordinairement inventive, celle qui refuse l’hermétisme et la prétention. Celle qui, envers et contre tout, est connectée au monde, à sa prodigieuse diversité, et à la vie, jusque dans son quotidien le plus banal. Même dans ses expérimentations prosodiques, Williams est, toute sa vie, restée à hauteur d’homme. Son œuvre ne fut reconnue que tardivement, mais eut une postérité prolifique. De nombreux poètes américains – ceux du Black Mountain College notamment (Charles Olson, Robert Duncan) – ont dit l’importance et l’influence de son œuvre. Il publia son premier recueil à l’aube des années 20, fit partie dans les années 30 de l’aventure objectiviste (en compagnie de George Oppen et Louis Zukofsky), publia son opus majeur, Paterson, en 1946 (qui reste un des jalons majeurs de la poésie nord-américaine) et jamais ne cessa d’écrire. Son œuvre compte une trentaine d’ouvrages. Certains ont été traduits ou retraduits ces dernières années, notamment par Yves Di Manno (Paterson, aux éditions José Corti) et par Valérie Rouzeau (aux éditions Unes). Il inspira enfin Jim Jarmusch pour son film Paterson.

à quoi je pense là ?

à cette vieille

salope

d’Eliot

qui autrefois

pourrit le printemps

&

à

toi

mon cher

vieux

“Bull” oui je pense à toi

la rigueur de la beauté c’est un coup de silex

à la mesure du monde il faut de la cadence et de la souplesse dans cette cadence

tout se joue à l’oreille

histoire d’équilibre interne

et sur la page aussi la disposition des lettres

la beauté

ppffff

nous l’avons baisée

et rebaisée

sans lui conter

levrette disaient-ils

t’as vu la gueule qu’elle

se paie

comment inventer le nouveau les marges sont tellement

larges

la rime

honnie

ne reste qu’un squelette qui ne danse plus

sur la page

même quand il cherche l’espace

la rigueur la vigueur

voilà tout ni l’écho lointain d’un rêve ni l’idée sans chair

ni la chair sans voyage

vie densité quelque chose qui ne ressemble à rien

énergie peut-être douce et folle énergie feu de joie qui monte haut dans le ciel et coure

devant toi

mon cher vieux-“Bull”,

je te revois

griffonnant fiévreusement entre deux patients

dans ta vieille Ford

garée dans une allée de cette ville de banlieue

que tu n’as pas quittée

pour l’Europe

New-York

ou la Californie

l’homme d’un lieu

ta peau a le

grain américain

du vieux-barde

sur ton carnet

quelques mots

qui t’ont éraflé traversé tourmenté

pense-bêtes

un élan

suspendu

auquel tu redonnes

vie

le soir

lâchant ces bêtes folles

sur la page

mon cher vieux-“Bull”

il y a aujourd’hui cinquante ans que tu es mort je m’en souviens comme si c’était hier

j’aime chez toi

l’idée que l’imagination

porte le réel ne le fuis pas

la gentiane

et la carotte sauvage

l’herbe sèche la grive

et le pivert

tacheté de rouge

le nigelle aussi

&

le feu en dedans mis sous l’éteignoir

de ton quotidien

modération

tu côtoyais la vie la mort

dans ce qu’elles ont de premier

la mise au monde

de l’autre côté l’échappée belle

comment des théories auraient-elles pu se défendre

de telles proximités ?

une nouvelle mesure

pas de prophétie

tu n’as pas les pieds plats

et le lombric épouse

la courbure du monde

pas de doute c’est le nôtre on ne peut plus

familier

le clochard du coin

une prune dans un frigo

une brouette dans un jardin

&

autre

chose

le regard clarifié

as-tu lu Saigyô ? Ryôkan ? Bashô ?

mon cher vieux-“Bull”,

tu ne brandis pas

tes poèmes

comme des armes

des leçons des mystères

ou d’autres leur arrogance

tu m’as transmis

une posture

celle de ne pas refuser mépriser

mon innocence

je ne suis plus dupe

des non-dupes

elle n’est plus cette coquille vide

pourrissant dans une décharge

depuis des lustres

vivre sans remparts

les Puritains

disais-tu

ont dû se fermer au vaste monde

n’ayant en eux aucune curiosité aucun émerveillement face au Nouveau Monde

ils ne savaient que garder leurs yeux bandés

leur langue bien rangée dans leur bouche

leurs oreilles assourdies

par la monotonie des hymnes

et leur corps confinés

dans des habits étroits

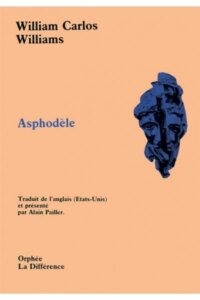

je me souviens aussi

du 9 Ridge Road, Rutherford

de Flossie

et de la fraîcheur

de l’asphodèle

qui n’a rien d’une fleur bleue

de tes Korégraphies expérimentales

de ton admiration pour Soupault quelqu’un de très drôle vraiment drôle

et de ta traduction des Dernières Nuits

de Paris

de l’Anthologie Objectiviste publié aux éditions TO en 1932

du chien de Paterson qui erre la truffe au vent

du noyer blanc et du cornouiller

des bois de Kipps

de ta conception de la mémoire

vue comme une manière

d’accomplissement

une manière de renaissance

et même

une initiation

premier usage

assumé –

division en trois pieds variable

dessinant sur la page

des degrés –

du vers triadique

du moineau trémoussant

ses ailes

dans la poussière

de ta différence et de ta solitude

incommunicado

de tes sens exacerbés

sans cesse

en éveil

tu étais sans doute

sur-dou-é

de ton premier souvenir, en 1888

grelottant seul

dans le jardin enneigé

& de ta mère intransigeante

de H.D.

et d’Ezra Pound

te lisant ses premiers poèmes

dans ta chambre d’étudiant

à Phillie, Pennsylvanie

&

de ta colère

1924 après dada table-rase

à la sortie de The Waste Land

cultivé académique élitiste

chez toi

c’est la vie

toujours nouvelle et dépourvue de règles

qui prolifère

une vie que tu allais chercher

en dehors des bibliothèques

dans la rue

dans la bouche des mères polonaises

parce que rien n’est séparé

de ce qui te distingue

d’Ezra Pound

au-delà de cette morgue érudite

les Cantos ont fait long feu

la culture qui les porte s’éloigne lentement de nous

comme la barque qui dérive vers Avalon s’enfonce dans la brume

pour devenir

imperceptible

tes poèmes poussent encore

leurs surgeons

au milieu des décombres

voici cinquante ans qu’on ne cesse de découvrir ton œuvre

qui ne se donne pas

d’un bloc

de nouvelles traductions

la mesure de la Musique du désert

ne redouble pas

celle du Printemps

il m’a fallu du temps pour saisir les fils

qui traversent tes livres

pas de méthode arrêtée

pas de champs clos

pas de genre interdit

une œuvre au désir constant

d’occasions aussi

de tocades

de tentatives

parfois ratées

que l’on peine

à coudre les unes aux autres

c’est là où la vie t’avait mené

tu ne fus jamais très soucieux

de postérité

tu cherchais

tu as affiné tes choix

mon cher vieux-“Bull”

ne te fâche pas

si je te dis

que

tu étais

un bricoleur

hors dogme

faisant feu de tout bois

osant

expérimentant

décloisonnant

empirisme jamais nommé

qui irrigua toute ta vie

oui la forme n’est jamais

qu’une extension du contenu

des idées incarnées

dans des objets poétiques

la vivacité de la sensation

et l’objectivité des choses

écrivait Octavio Paz

qui cisela une

poésie du concret

le vide et ce qui arrive

voix claire

audace prosodique

intelligence du réel

intelligence du cœur aussi

& cette langue impure

qui prenait la couleur

de l’instable

marchait de traviole

furent des porte-voix

qui ont mené tes chants

jusqu’à moi

dans le clair-obscur

je ne cherchais pas

l’aura d’un maître

ta postérité fut tardive

hasardeuse

ta descendance prolifique

pas de disciples

des reconnaissances

mon cher vieux

William Carlos

Williams

quel drôle de nom

tu portais

il y a

cinquante ans

que tu es mort

aujourd’hui

quatre mars deux mille treize

en signe

de respect

et d’affection

face contre terre

je m’incline

devant toi.

Montreuil – 4 mars 2013

post-scriptum –

au fait je les ai goûtées ces prunes,

elles étaient chaudes et sures – le prunier,

le jardinier a oublié de le tailler l’hiver dernier.