Voilà presque trente ans que, me rêvant pou des livres, cafard lové entre deux pages, je musarde entre ses mots entre ses phrases, escaladant les uns, butinant les autres, sautillant de l’un à l’autre comme un singe de liane en liane, les suçotant parfois comme des friandises, les sirotant encore comme de petits verres de liqueur, tout en grignotant la cellulose de ses fibres. Et je peux vous l’avouer humblement, c’est bien là toute ma love story.

Voilà presque trente ans que, chaque année, je le rouvre, le cœur gonflé, la pupille étincelante, pour me laisser couler au milieu d’une de ses pages, me laissant emporter par le courant et ce je-ne-sais-quoi qui traverse, innerve et transcende sa prose. Ça n’a rien d’un torrent, d’une autoroute, d’un volcan ou de je ne sais encore quelle petite musique, de chambre ou de salon. Hrabal, c’est tout autre chose. On y fait l’amour au grand air. Hrabal, c’est, eh bien… par exemple… une presse, qui exsuderait, lentement, tout le jus de la langue jusqu’en son tréfonds ; une danse de la joie, sans bruit sans effet, mimée par un derviche tourneur ivre et vermoulu, ou simplement esquissée par un type plein comme un boudin, qui ne retrouve plus le chemin du caniveau qui mène jusque chez lui.

Avec Hrabal, on entre dans un tout autre territoire, celui de la truculence élégante et sentimentale, celui de marginaux fantaisistes s’abîmant dans un surréalisme débridé, celle d’une ville lorgnetée en contre-plongée – vues d’une cave, d’une usine, d’un café, d’un hôtel, d’une brasserie. La vie sort de ses rails et de ses carcans pour nous mener à une ivresse libératrice et joyeuse.

J’ai arrêté de boire. Toutes sortes de boissons alcoolisées. Trop d’allergies. Tout, sauf Hrabal. Mais je le bois, moi, comme du petit lait, pas comme de la petite bière. Hrabal, c’est une promesse d’ivresse à l’eau pure, celle qui vous élargit la poitrine et le regard, celle qui vous écarquille les connexions synaptiques et l’ouverture de champ, vous avez alors le rire au bord des lèvres, les jambes alertes et fourmillantes, et la tête dans les étoiles.

Ça vous a peut-être traversé l’esprit : soit ce mec ment et Hrabal n’est pas le romancier génial et inspiré qu’il me survend ; soit je suis passé.e à côté de cette singularité littéraire, qui a empilé les chefs-d’œuvre comme Léon Marchand et Ian Thorpe réunis les médailles d’or. Je vous le dis sans détour : Hrabal nageait mal et il avait horreur de l’eau, tout comme d’ailleurs les nombreux chats qui l’entouraient au quotidien. Mais, alors, pourquoi donc n’avez-vous jamais lu Bohumil Hrabal ?

Sans doute parce que l’histoire – et l’histoire littéraire ne fait pas exception – est « un champ de bataille » (Enzo Traverso). Si on écrivait une contre-histoire de la littérature, on exhumerait sans nul doute quelques pépites, tandis que certains auteurs, surestimés (ceux qui ont ou avaient « la carte »), retrouveraient leur juste place (j’ai des noms).

Sur ce champ (de bataille), de la même manière que les vaincus sont privés de parole, certains auteurs passent à la trappe, jugés :

- aussi peu sérieux qu’une bande de pied nickelés farceurs et avinés (les fantaisistes, les comiques, les truculents, en bref, ceux du carnaval, de la farce et de la comédie)

- aussi dégoulinants et élastiques qu’une guimauve ou qu’un feel-good (le descendant direct de la collection Arlequin)

- trop lyriques (ça fait vulgaire, il convient d’être sec, sobre, de se retenir – qu’est-ce donc que ce corps qui ne cesse de déborder, de tous côtés ?)

- écrivant dans un style trop débraillé, autant dire la braguette ouverte (alors que le porno chic, lui, a toujours la braguette fermée)

- ou bien encore pas assez classique, autant dire manquant de notabilité, de manières, de pedigree, en bref : pas assez bourgeois – plutôt Hugo que Sue, Balzac que Dumas, Camus et Sartre que Malet ou Meckert, jugés trop populaires. (Je sais qu’ici beaucoup d’entre vous – ne le niez pas – s’attendraient ici à une citation de Georg Lukács, le – toujours ? – fameux auteur hongrois d’Histoire et conscience de classe, mais, non, j’ai décidé, pour cette fois, d’être sobre et mesuré. Je lâcherai les chiens plus tard).

Bohumil Hrabal a, pour sa part, deux raisons de ne pas figurer au premier rang de l’histoire littéraire (qu’on appelle aussi le panthéon) :

d’abord parce qu’il est tchèque. A-t-on jamais envisagé un auteur tchèque – Jaroslav Hašek par exemple – autrement que comme un auteur provincial ? (je vous arrête aussitôt : Kafka est l’exception qui confirme cette règle, tout simplement parce qu’il écrit en allemand – certes un allemand créole, mais en allemand malgré tout. Kundera quant à lui est un exilé qui a fini par écrire en français – considérez-vous Beckett comme un auteur strictement irlandais ?).

Ensuite, parce qu’il écrit de la littérature populaire, non pas une littérature accessible au peuple, mais une littérature où les personnages sont issus du peuple. Lui-même ne se considérait pas d’ailleurs au-dessus d’eux (une raison de plus de ne pas figurer au panthéon : il ne se prenait pas au sérieux), mais comme leur porte-voix, tout simplement parce que : 1) il n’avait pas le melon (condition nécessaire) 2) il avait passé sa vie parmi eux (condition contingente).

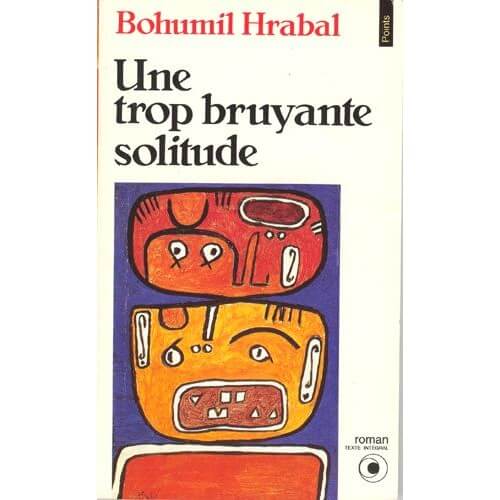

Bohumil Hrabal débute sa vie en 1914, et, pour la résumer, la passe ensuite au turbin et dans une brasserie (où l’on produit du houblon et de la bière) puis dans les cafés, à boire de la bibine, tout en écoutant des histoires (sérieusement, comment espérait-il être pris au sérieux ?). Il se lève cependant de temps à autre de sa banquette où il boit toujours, avidement et avec application, de la bière et les histoires de l’oncle Pépine pour, par exemple, écrire des poèmes surréalistes, emballer de vieux papiers, faire de la figuration au théâtre, travailler comme cheminot, chez un notaire, comme voyageur de commerce, ou bien dans une aciérie, à Kladno (à 30 km de Prague). C’est là que commence sa vie de romancier. Et c’est là qu’on le retrouve trente ans plus tard dans Une trop bruyante solitude.

On est en 1948 : « le monde m’assaillait alors, comme il continue de m’assaillir » ; cette expérience le plonge dans une réalité crue et brutale, il se frotte au discours humain et aux gens ordinaires, et passe de la poésie à la prose. Il en sort Jarmilka. Écrit durant l’hiver 1952 (après des années d’écriture poétique, surréalisme et dadaïsme sous perfusion, et « d’amoncellement naturel de métaphores et d’images »), c’est la première fois que Hrabal soumet un de ses textes au rythme de la palabre, palabre sans arbre ni conseil, qui brasse histoires à dormir debout, invectives, éructations, poésie à fleur d’usine, bière et propos de brasseries.

Cette manière de raconter, de s’emporter, de vivre le dire, c’est justement cet oncle Pépine (« mon véritable père », dira-t-il), « intarissable bavard, génial conteur » (Michel Le Bris, Le Grand dehors) et grand buveur de bière qui lui inspira : il est le prototype même du palabreur. « Faites attention, et vous verrez que dans chaque atelier on entretient ainsi un fou obsédé, on ne lui permet même pas de travailler, il est là pour raconter, il doit amuser l’atelier » (Hrabal, Entretiens avec Christian Salmon).

Dans un entretien qu’éditeur et traducteur ont joint à Jarmilka (publié, en 2006, au regretté L’Esprit des péninsules), Hrabal confie à propos de Jarmilka : « Je commençais à construire ma maison par le toit, j’insistais toujours sur la façade. (…) Et cela m’a pris longtemps avant de comprendre que je devais tout reprendre à la base, que je devais cesser de fuir et me mettre à écrire comme si j’écrivais pour un journal, comme si j’effectuais un reportage sur les gens, leurs conversations et leur travail, en un mot sur leur vie. »

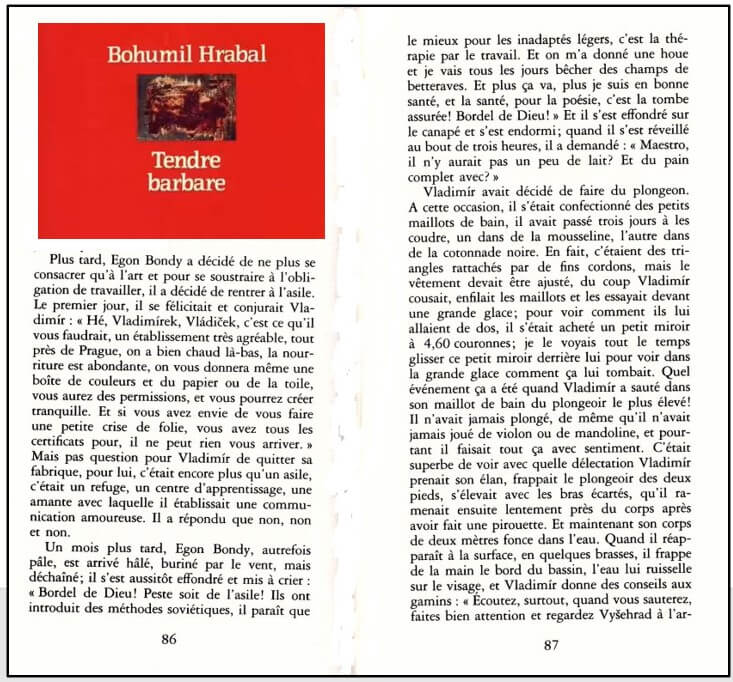

Jarmilka est bel et bien un moment fondateur de son œuvre : celui où il trouve sa voix, le sillon qui lui convient. Sillon qu’il ne cessera, au fil de ses textes, de creuser, celui de la réécriture du réel par le procédé de la palabre, dans une veine populaire. Le temps l’aidera à épurer un lyrisme flamboyant, à brasser les matériaux et procédés, à les fondre en une texture univoque, celles de ses chefs-d’œuvre Une trop bruyante solitude (1976), Moi qui ai servi le roi d’Angleterre (1971) et Tendre Barbare (1973), où il est question de son amitié avec Egon Bondy – et qui reste mon préféré.

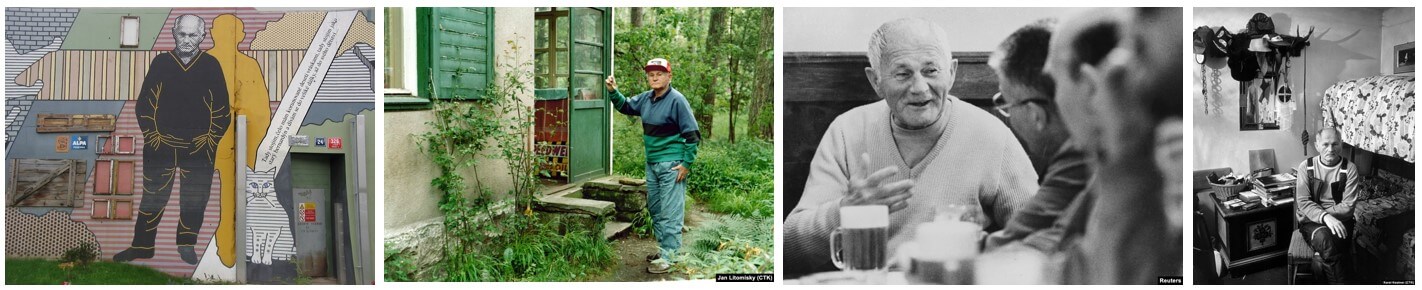

Il écrit ces romans au cours de ses années d’exil intérieur, celles où, suite au Printemps de Prague, il fut interdit de publication, de 1970 à 1976. Il se réfugie au café – le Tigre d’or, au cœur du vieux Prague, alors très animé, aujourd’hui mythique (un buste de Hrabal trône aujourd’hui sur un des murs). C’est là qu’il écrit, tout en buvant, qu’il boit, tout en écrivant, au milieu du bruit des verres et des conversations, qui ne le dérangent guère (« l’important est de trouver la paix intérieure et d’avoir le désir et des raisons d’écrire »).

En 1976, après la signature de l’Anticharte (la réponse du gouvernement communiste à la charte 77, qui contraint un nombre important d’artistes à la signer), il regagne les faveurs du régime et poursuit son œuvre, jusque-là publiée en samizdat. Durant toutes ces années, son style, arrivé à maturité, s’est affiné. N’affleurent plus que la grâce, l’humour et la puissance poétique. Il parvient alors à marier fantaisie, tendresse, rythme et invention langagière dans une langue à la fois argotique et extrêmement poétique. Sa force réside peut-être dans l’alliance de ses contraires, qui se contrebalancent. Le trivial y côtoie la finesse de sentiment, le cœur l’esprit, la mélancolie la joie la plus haute. Mélancolie qui ne parvient jamais à amputer sa passion, irréfrénable, pour la vie. Comme l’a écrit Václav Havel à son propos, chez Hrabal, « la vie est partout ». C’est jubilatoire et contagieux.

Bohumil Hrabal est mort comme Gilles Deleuze : défenestré. Le premier aurait pu dire du second qu’il est un écrivain mineur (n’y voyez pas une critique). Je voue à l’un et l’autre une admiration entière. Je chevauche les lignes de fuite de Deleuze comme Li Po la première lune d’automne (et je file la mienne en veillant à ce qu’elle ne se mue pas en ligne de mort). Hrabal est celui qui me ramasse quand c’est marée basse. J’en ressors plus loin que moi, plus haut que mes obsessions (qui me bouchent parfois l’horizon, comme de vilains murs qui me séparent de moi-même), le cœur débordant de vie et de tendresse. Comme après l’amour, je vois alors le monde comme pour la première fois. Vita nova. Vida libre.

Hasta siempre.

Extrait de Tendre barbare (éditions Maren Sell, 1994).

Bibliographie exhaustive et sélective :

A lire de toute urgence :

- Une trop bruyante solitude, Pavillons poche, Robert Laffont

- Tendre barbare, Maren Sell (épuisé)

- Moi qui ai servi le roi d’Angleterre, Pavillons poche, Robert Laffont

A lire ensuite :

- Les Souffrances du vieux Werther, 10/18 (épuisé)

- La Petite ville où le temps s’arrêta, Points roman, Le Seuil (épuisé)

- La Chevelure sacrifiée, L’Imaginaire, Gallimard

- Vends maison où je ne veux plus vivre, Pavillons, Robert Laffont

- Trains étroitement surveillés, Folio, Gallimard

- Lettres à Doubenka, Points, Le Seuil (épuisé)

- Noces dans la maison, Pavillons poche, Robert Laffont

Pour approfondir :

- Les Palabreurs, Albin Michel

- Peurs Totales suivi de Cassius dans l’émigration, Criterion, épuisé

- Ballades sanglantes et légendes, L’Esprit des péninsules

- Jarmilka, L’Esprit des péninsules

- Les millions d’Arlequin, Pavillons, Robert Laffont, épuisé

- Cours de danse pour adultes et élèves avancés, Du Monde entier, Gallimard

- Rencontres et visites, Robert Laffont

- Christian Salmon À bâtons rompus avec Bohumil Hrabal (entretiens), Criterion, épuisé

Il existe des éditions de poche, épuisées, de ces titres, notamment dans les collections Points (Le Seuil), Biblio (Livre de Poche), que vous trouverez sans peine en ligne ou dans des librairies d’occasion.