À la fin de l’hiver, on balaie les recoins pleins de poussière pour que les araignées puissent de nouveau la nuit, même de traviole, tisser leur toile. Moi, depuis je ne sais combien d’années, dans le même temps, je n’ai de cesse d’épousseter, au plumeau, mes pensées vagabondes. Elles sortent de leur dormance, se déploient, bourgeonnent, griffonnent et dans le même mouvement raniment certaines zones assoupies de mon corps.

Quand le printemps frémit et promet bientôt de dissiper les frimas de l’hiver, mes plantes de pied

sortent aussi de leur sommeil, s’étirent, se dégourdissent, se contorsionnent, se mettent pour ainsi dire en bouche, en perspective, lorgnant au loin la ligne de fuite qui se profile déjà, me susurrant :

Que fait donc l’horizon

ainsi suspendu dans ton cagibi

comme un vulgaire jambon ?

Au printemps, je descends mon vélo de son perchoir. J’en regonfle les boyaux, j’en vérifie les freins, qu’il a rongés sans relâche tout l’hiver, et les câbles, qu’il a distendus à force de tirer sur sa laisse. Je lui nettoie minutieusement et sans brutalité les rayons, les jantes et la fourche – c’est une histoire d’amour entre ma bicyclette et moi – et je sors dans la ville. Car je suis pour la ville.

Je suis aussi pour la campagne. Tout ça ne veut rien dire bien sûr, puisque rien n’est séparé. Je suis pour le monde. De tout mon être, puisqu’on y baigne, quoiqu’on en dise. C’est dans la forme du monde entier que le Soi se déploie. Qui a bien pu dire aux gens que le mot “esprit” signifie pensées, opinions, idées ou concepts ? L’esprit, ce sont les arbres, les piquets des clôtures, les tuiles et les herbes : Dōgen a écrit ceci en 1240. N’aurions-nous toujours rien compris ?

Le monde n’a pas de frontières, pas de limites, il est partout. Et comme la civilisation est pour ainsi dire partout aussi, ou presque, en ville, le sauvage se niche où il peut.

Terrain vague – ils se cachent

derrière la palissade

les coquelicots

Oui, mais voilà, fini les dents creuses, les bâtisses à l’abandon, les terrains vagues, et les délaissés ne le sont que le temps qu’un promoteur se manifeste.

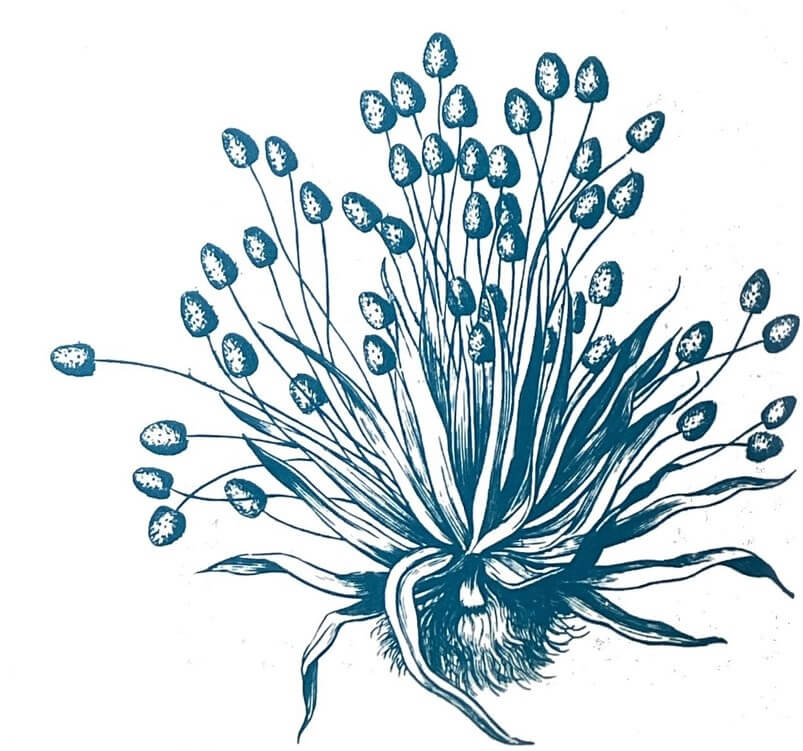

Au printemps, je ressors mon vélo parce que, même en ville, la vie revient. Ce sont les oiseaux de passage qui survolent nos cités, s’offrent une pause migratoire ou bien reviennent, les arbres qui verdoient, les herbes qui reconquièrent les territoires délaissés. Ce n’est pas des friches urbaines, qui sont de véritables réservoirs de biodiversité, dont je veux vous parler, mais de ces plantes qui poussent à même le béton, sous le béton, en dépit du béton, et qui finissent par s’en jouer. Laisse béton, j’ai les racines qui t’infiltrent, je te perce à jour, je te crève la chaussée, je te défonce le bitume. Je t’interstice le fondement.

La plupart de ces plantes fanent en automne. Ne restent alors que les fruits, les graines, quelques épines, des poils, mais bien entendu, pas de feuilles ni de fleurs. L’achillée millefeuille, la carotte sauvage et la vergerette semblent en hiver, sèches et grises, sortir d’un herbier. Mais peu importe au fond : qui leur prête attention – je veux dire une attention précise, soutenue, personnalisée ?

Ces plantes font partie du peuple grandissant des indésirables, des ignorés. Parce que mauvaises, clamait-on, parce que folles, ou encore adventices (qui viennent du dehors – cette définition me plaît -, pour ainsi dire barbares, venues de derrière les murs). Parce qu’on ne les voit pas. Elles font partie du décor, du paysage, mais on ne les distingue pas en tant qu’individus. Qui voit en sortant de chez lui l’amarante couchée qui court entre mur et trottoir, le buddleia, lavande, qui se détache sur fond de mur blanc, la grande mauve qui d’une bouche d’égout à un bout de trottoir essaime ?

J’étais comme vous. Aveugle, indifférent, ignorant de ces petits mondes qui coexistent à l’ombre du nôtre. Et puis, un jour, ou plutôt un été, après un confinement impromptu (En l’An II ou III de la République, les plus beaux quartiers de Paris étaient déserts ; l’herbe poussait dans les rues comme sur un pré. Jules Vallot, auteur d’un des premiers herbiers urbains, cité par Denise le Dantec), ça m’a pris.

J’ai passé une partie de cet été-là à inventorier les végétaux (entre autres genévriers, stéhéline douteuse, chêne pubescent) d’un coteau du sud-ouest. Mon regard et ma curiosité n’ont pas daigné s’arrêter. Ils ont prolongé leur mouvement dans les rues qui avoisinent mon domicile. Je suis rentré, la première fois, plein d’espace dans la tête, ma profondeur de champ et mon horizon soudain étonnamment élargis. La ville s’était agrandie. Les rues avaient soudain changé de physionomie.

Voilà maintenant des années que j’arpente les rues de Montreuil à la rencontre des plantes sauvages.

Je m’arrête, je les observe, je m’accroupis pour, à l’aide de mon téléphone, prendre une photo puis vérifier s’il s’agit de l’espèce à laquelle je pense (merci Pl@ntNet). C’est moi alors que les passants regardent bizarrement. Mais une fois, l’année dernière, un type – Émile – s’est accroupi en ma compagnie, pour observer, phénomène assez rare, sortant d’un ancien mur à pêche recouvert de ciment, une ruine de Rome. Merveille. Paradis. Béats de plaisir et d’admiration, nous avons enfin levé la tête et là, à quelques pas, empiétant sur la chaussée, nous avons vu, solitaire, s’élançant vers le ciel tel un fin minaret de soie, faisant pour ainsi dire de l’auto-stop en bordure de caniveau, un coquelicot. Un coquelicot tout froissé d’avoir tout juste achevé son éclosion. Un coquelicot fragile, qui semblait même avoir la chair de poule (j’ai appris depuis que cet aspect velu lui était congénital). Un coquelicot éclatant, d’un rouge rubis, presque incandescent, déjà féru de résilience. Le type – Émile, que j’appelais déjà Mimile – s’est tourné vers moi. Regard éloquent. Comment avait-il survécu ? Comment avait-il pu même sourdre au milieu de l’asphalte, ce coquelicot ?

Une fois la surprise passée, nous avons sauté sur nos pieds, pour quelques mètres plus loin, l’observer, de nouveau accroupis, lui constituer de nos corps une enceinte de protection provisoire, avant de stopper la circulation, pour installer, je ne sais pas, que pourrait-on utiliser, ai-je lancé à Mimile au bord de la panique, je ne sais pas non plus mais il faut faire vite, me répondit-il, très vite ! ça urge, là ! Heureusement, de la file de voitures stationnant sortaient déjà d’autres personnes, accourant bientôt à notre secours.

– Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ?

– Il y a un coquelicot au milieu de la chaussée !

– Ah… Ah ! Vite ! Il faut faire quelque chose, il va se faire écraser ! ont-ils répondu, en chœur (ils étaient au moins quatre ou cinq).

– Ouh lala, c’est du sérieux, a ajouté une vieille dame, qui venait de se joindre à nous. Il faut appeler les secours !

– J’appelle les flics ! a enfin conclu une jeune femme, qui avait déjà son smartphone collé à son oreille droite.

Cinq minutes plus tard, ils étaient sur place, mettant en place une déviation pour que le flot de voitures puissent contourner notre coquelicot.

Il a tenu une partie de la saison. Il nous a même fait, en juin, toujours le port souple et léger, quatre fleurs en moins de quinze jours. Et puis il a fini par se faire bouffer par un pinson, un chardonneret ou une souris, qui raffolent des graines contenues dans ses capsules. Bah…

Soupir. Vous l’avez sans doute deviné : pas de Mimile, pas de secours, ni même de coquelicot crânant en bordure de chaussée. L’animisme ne s’enracinera sans doute jamais dans nos esprits. On ne les change pas, ces esprits (dans cette époque qui n’en a pas beaucoup), sur commande ou par simple décision personnelle. Qui le verrait, ce coquelicot, comme un être vivant à défendre absolument, sans même y ajouter de justification, sans même avoir recours à des arguments utilitaristes pour justifier sa protection (ce qui serait impensable, ajouterait Alessandro Pignocchi, pour un jivaro) ?

J’ai beau, à tout bout de champ, m’essayer à d’improbables métissages, enclencher d’étranges métamorphoses (avec des plantes tout aussi étranges), rien n’y fait. Je n’aurais jamais, je le sais, le regard, les réflexes et les soubassements inconscients d’un jivaro d’Amazonie, d’un batak de Sumatra ou d’un pygmée aka de Centrafrique.

Mon regard et mes représentations se modifient cependant peu à peu. Disons que je fais au mieux, même si le mieux reste peu. Je leur prête et leur reconnais d’être vivant, une présence et des stratégies ; elles peuplent mon imaginaire et ma vision du monde, et je les appelle enfin par leur nom.

Herboriser pour moi, ce n’est pas cueillir, c’est accueillir un habitant de plus en lui donnant un nom. Je les fixe ainsi dans ma mémoire, elles accèdent en quelque sorte, pour moi, à l’existence.

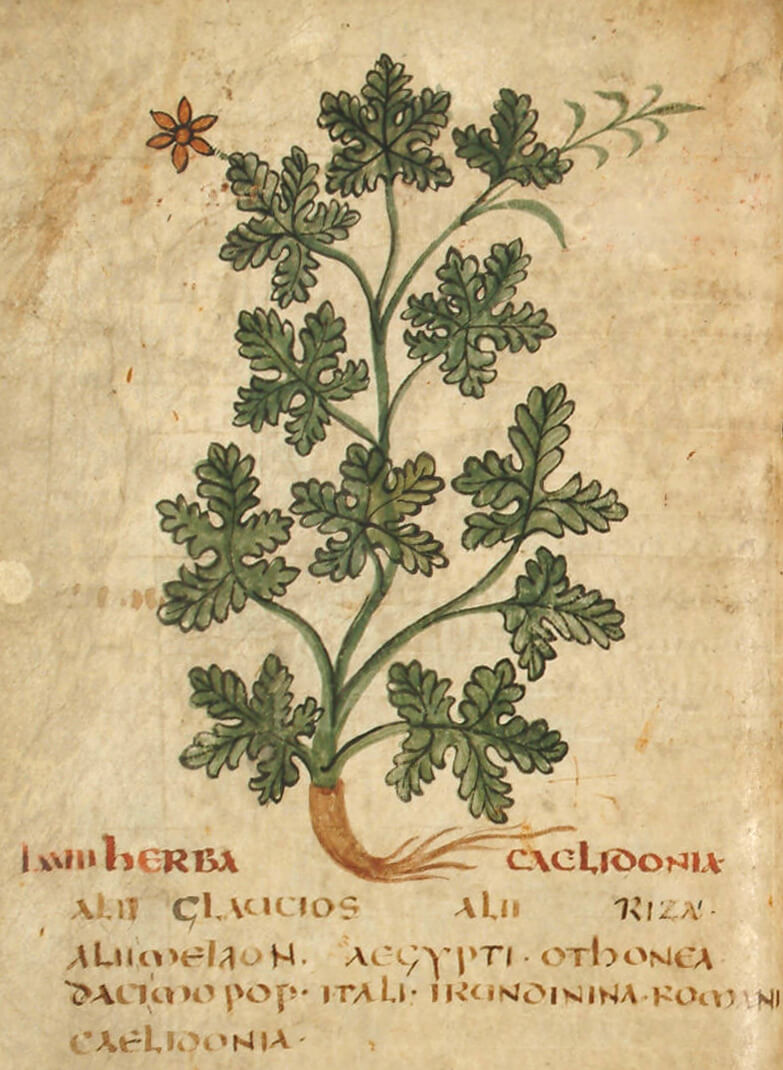

En ce qui concerne les noms, elles nous font faire le grand écart. D’un côté, les noms scientifiques, donnés par des herboristes, souvent réputés (Linné, Tournefort, Lamarck par exemple) ; de l’autre côté du prisme, les noms populaires qui apportent une tout autre poésie, dont l’origine est tantôt religieuse, tantôt mythologique ou populaire – herbe au charpentier, sourcils de vénus, herbe de Saint-Jean : ce sont quelques noms parmi d’autres de l’achillée millefeuille (qui en compte encore cinq). Chasse-diable (millepertuis), herbe de Sainte-Claire ou herbe aux verrues (chélidoine), herbe à la fièvre (tanaisie). C’est trop pour moi : je ne connais que les dénominations courantes (vernaculaires) mais découvrir l’origine de ces noms, souvent liés aux croyances ou aux superstitions, aux traditions rurales, aux fêtes calendaires ou aux usages magiques et médicinaux, reste toutefois un véritable voyage dans l’histoire populaire.

Oui, voilà pourquoi, au printemps, je ressors mon vélo : c’est une espèce insolite de voyage, vers un dehors tout proche. Je me balade avec pour but de collecter, d’inventorier les herbes folles des rues, de sympathiser avec elles, de les faire entrer dans ma vie. Comme le touareg dans le désert, qui chemine de ressource en ressource, et jamais en ligne droite (comment voudriez-vous avancer en ligne droite dans le désert ?), je trace mon chemin d’herbe sauvage en herbe sauvage.

J’en reconnais certaines au premier coup d’œil – vergerette, mauve, pariétaire, roquette, buddleia, ailante sont d’anciennes connaissances et de vieilles habitantes des rues de Montreuil. Ce sont les habituées, celles avec lesquelles on vit, qui font partie du paysage et, sans toutefois qu’elles redeviennent invisibles, on ne s’étonne plus de leur présence. Elles sont mon peuple, ma foule : je salue d’un coup d’œil la colonie de pariétaires, le banc (et l’arrière banc) de roquettes jaunes qui courent le long du mur de mon immeuble, les laiterons qui poussent autour de la grille d’égout juste devant la grille d’entrée, le galinsoga et le millepertuis qui, à la jointure, hésitent entre faire le trottoir et rouler dans le caniveau.

De balade en balade, je peux parfois constater qu’elles ont essaimé, migré d’une rue l’autre. Parfois, je tombe sur une nouvelle arrivante, qui, à la faveur d’un chantier, échappée d’un jardin ou d’un square (ainsi la verveine de Buenos Aires de la rue Parmentier), s’est enracinée dans un caniveau ou au pied d’un immeuble. Ce sont les invitées, les visiteuses, celles qui sont de passage – la camomille sauvage à l’entrée de l’école Joliot-Curie par exemple.

Il y a des jours où je fais des rencontres singulières – tiens, le datura par exemple, au détour d’une escapade dans les murs à pêches (accompagnée d’une pensée émue pour Carlos Castaneda), le houblon et ses cônes si caractéristiques, ou encore l’armoise amère (autrement appelée absinthe), au pied d’une barrière rouge.

Et puis, il y a celle qui a forcé mon cœur, comme on viole une tradition en ruine, pour ainsi dire fanée, pour la revivifier, un temple profané pour y rallumer une flamme. Elle faisait partie de la cohorte des fleurs d’une autre époque – lys, orchidées ou autres glaïeuls : artificielle, crépusculaire, fatiguée, comme une actrice sur le déclin qui s’accroche à un succès déjà éteint. Je l’ai aperçue un jour, dressée sur un trottoir, altière, crevant le paysage comme d’autres l’écran. Dans nos jardins, la rose trémière a l’allure d’une star décrépie, vieillotte et anachronique. Dans les rues, sauvage, c’est une reine amazone.

Comme elle est prodigue en graines, de temps à autre, je lance quelques bombes – sorte de guérilla urbaine qui ne doit rien et ne fait de mal à personne : j’essaime, à tout-va, je sème, à la volée, bref, je m’offre un lâcher sauvage de graines de passe-roses – l’autre nom de la rose trémière.

Je l’avoue sans forfanterie, seul le sauvage m’intéresse. Tout simplement parce qu’il est arrivé sans l’aide des humains (le sauvage, c’est justement ce qui ne pousse pas dans le jardin). Porté par le vent, la pluie, un oiseau ou un autre animal (la fouine, que j’ai aperçue l’autre soir, sous une voiture, rue Rabelais), il a voyagé, dans l’idée de coloniser, encore et toujours, le monde.

Nous ne les voyons pas la plupart du temps, or elles sont le monde même. Sa couverture végétale et nutritive, la chevelure de la Terre, sa spontanéité. On les oublie comme on oublie parfois l’essentiel, or elles constituent le fondement même de notre existence, le processus végétal – soleil, eau, photosynthèse – étant l’agencement premier, sans lequel rien ne serait. Nous dépendons d’elles – sans elles, pas d’animaux, pas de chaîne alimentaire.

J’ai quant à moi l’imaginaire végétal – sans doute parce le végétal, comme l’oiseau, est aérien, volatile, poétique. Que ce soit en cuisine, en paysage ou en balade, c’est le végétal qui a mes préférences, qui me séduit, m’emporte, au loin. En écriture aussi : peut-être parce qu’on a de l’herbe dans la tête – et pas un arbre (Deleuze et Guattari) – et je suis très attaché à mes pensées. Bref, je les aime.

Je les aime parce qu’elles n’ont pas été invitées. Elles sont rebelles, résistantes, insidieuses, tu m’arraches, je reviens, tu me gazes, je repousse, j’ai déjà lancé mes graines un peu plus loin. Tu ne me contrôles pas. Rebelles à l’ordre du jardin. Rebelles à l’ordre de la rue droite et bitumée. Elles ont développé à la longue des stratégies de survie dans un milieu qui leur est, sinon hostile, du moins indifférent. Presque privées de terre (une terre si compressée que rien n’y respire) et d’eau, sujettes à un piétinement parfois important et à une forte exposition au soleil : ce sont des guerrières.

Je les aime parce qu’on ne les voit pas, comme tous les indésirables. Je les aime parce qu’elles sont la biodiversité même, une biodiversité non affichée mais bien réelle. Parce qu’elles entremêlent les espaces, faisant sans cesse alliance avec le vent, la pluie, d’autres êtres vivants qui les porte pour voyager – parce qu’elles sont, je le répète, le substrat même de notre monde.

Je les aime enfin parce qu’elles sont autres, radicalement : comment rendre compte de l’intériorité du végétal, qui nous reste fondamentalement inaccessible ? A-t-il même une intériorité ? Y a-t-il un sujet, personnel, autour duquel s’organisent certains processus ? N’aurait-on pas plutôt affaire à des prédicats impersonnels, sans sujet ? Bref, ça fait quoi d’être une grande chélidoine qui pousse sur un trottoir éventré ?

J’avoue que je ne sais pas. Mystère.

Mystère et opacité de l’absolue altérité. Je ne sais pas ce qu’elles vivent – mais se poser la question est déjà une partie du chemin qui pourrait nous mener hors du naturalisme. Ces plantes sont une fenêtre ouverte sur le dehors. Il est grand temps (si nous ne voulons pas vivre sous cloche) de changer de paradigme, et, même s’il est désormais admis que les plantes ont des émotions, « des sens » et une mémoire, de les envisager autrement.

Le changement de logiciel est en cours. En attendant, je m’balade, le cœur ouvert aux inconnues, espérant faire de belles rencontres. Ça ne sert à rien, me direz-vous (mais au fond, comme beaucoup de choses, au final – tout est vanité) mais ça m’aide à mieux vivre. C’est une ligne de fuite (et par là même de liberté), qui me prolonge, agrandit mon horizon et m’irrigue en parfums et en couleurs de toutes espèces. Pas moins.

Pour le reste, je n’ai pas de souvenir, en la matière, de grand-mère qui m’aurait tout appris. J’ai appris tout seul, en marchant, avec mon téléphone, pour les prendre en photo et les identifier grâce à Pl@ntNet. Pas de grand-mère, qui m’aurait transmis ses secrets des plantes (comme chez les yanomamis ou les quechua-lamistes du Pérou, de manière générale dans beaucoup de cultures animistes, ceux qui pratiquent par exemple le ndjembé au Gabon, où ce sont les femmes qui détiennent et entretiennent la connaissance des plantes) ; pas de grand-père non plus, le mien allait au bois de Boulogne ramasser des champignons qui agrémentait les ragouts qu’il cuisinait en toute succulence (ils valent bien un néologisme). Il ne m’a rien transmis, sinon le gout de ces ragouts, une des nombreuses lignes de vie qui me traversent et m’innervent. Moi, j’inventorie les plantes qui poussent autour de chez moi. C’est une manière de mieux connaitre mon territoire, de connaitre les êtres qui le peuplent, et de prêter attention à ces petits mondes qui vivent à l’ombre du nôtre.

Prêter attention : voilà une expression qui peut changer une vie. Prêter attention à ses propres actes – vivre, du mieux que l’on peut, en pleine conscience. Prêter attention aux autres – se décentrer, faire acte d’empathie, non pas être compatissant ou mièvre, mais se mettre à leur place (y compris celle des animaux, pour, pourquoi pas, parler de leur place). Sortir de soi, ouvrir des fenêtres. Prêter attention à ce qui se trame : c’est une manière (parmi d’autres) d’être au monde, mais c’est la mienne.

Not ideas but things : c’est une des leçons d’un poète que j’admire, le grand William Carlos Williams. Temple Grandin le dit autrement : c’est la grande différence entre les animaux et les hommes mais aussi entre les autistes et les non-autistes. Les animaux et les autistes ne voient pas une idée des choses mais les choses elles-mêmes. Nous voyons tous les détails qui composent le monde, alors que les personnes normales noient les détails dans leur représentation conceptuelle du monde.

Dès lors que vous faites attention et que vous envisagez la ville non plus comme un trajet ou dans une perspective de ville-monde, mais dans ses détails, vous découvrez d’autres choses : de petits espaces enchâssés dans d’autres plus grands, des présences discrètes, une biodiversité étonnante. Une ville pleine de trous, que les animaux voient et que nous ne voyons pas, trop fixés sur nos idées, ou tout simplement parce que notre système de perception est construit pour voir ce que nous avons l’habitude de voir (le fait est que nous ne voyons pas les herbes sauvages). Nous sommes parfois trop pressés d’aller d’un point à un autre, vivant dans des lignes droites qui finissent par œuvrer comme des œillères, nous mener comme des autoroutes, nous dresser comme des tuteurs.

Alors ouvrez l’œil. Pour voir ce que vous ne voyiez pas. Cherchez les détails qui crèvent la ville-autoroute, cherchez les brèches, les failles, les entre-deux, les oubliés. Vous les trouverez, là, entre les pavés des rues, le faîte des petits murs, dans la terre autour des arbres, dans le caniveau, dans les interstices minéralisés, se jouant de la pollution, contournant l’asphalte qui contient, contrarie, repousse aux calendes grecques le devenir-forêt de la Terre – vous les trouverez là ces plantes sauvages, toutes ces herbes qui font une haie d’honneur aux chaussures des passants, et qui en feront bientôt une à tous vos regards étonnés, émerveillés, sans aucun doute énamourés.Ça va mieux. Les derniers frimas sont passés, les premiers migrateurs aussi. Un merle chaque matin s’en donne à cœur joie dans la cour de mon immeuble. Hier, c’était samedi, le printemps était enfin là, alors je suis sorti, mon âme de cantonnier en bandoulière : j’ai roulé, vagabondé. Divagué. Je me suis lavé de tout l’hiver qui s’était accumulé. Mes paupières de toutes les lectures empilées. Se disperser, ne plus faire qu’un avec les dix mille : la ville est le lieu idéal pour se fondre au décor et s’oublier. Je suis rentré hagard. Quand j’ai posé mon vélo dans sa position habituelle, et que je me suis de nouveau retrouvé avec moi-même, il m’a regardé d’un drôle d’air et m’a glissé, presque en aparté, d’un air de conspirateur :

Qu’as-tu donc fait au cagibi

pour qu’il paraisse

si vaste et si plein d’étoiles ?

Bibliographie :

- Alessandro Pignocchi Petit traité d’écologie sauvage, Steinkis

- Denise Le Dantec Encyclopédie poétique et raisonnée des herbes, Bartillat (une bible, un voyage, mieux qu’un recueil de poésie)

- Emanuele Coccia La Vie des plantes, Payot

- Francis Hallé Éloge de la plante, Points, Seuil

- Gilles Deleuze et Félix Guattari Mille plateaux (pour leur Rhizome bien sûr), Minuit

- Audrey Muratet, Myr Muratet, Marie Pellaton Flore des friches urbaines, Éditions Xavier Barral

- Jacques Brosse La Magie des plantes, Espaces Libres, Albin Michel

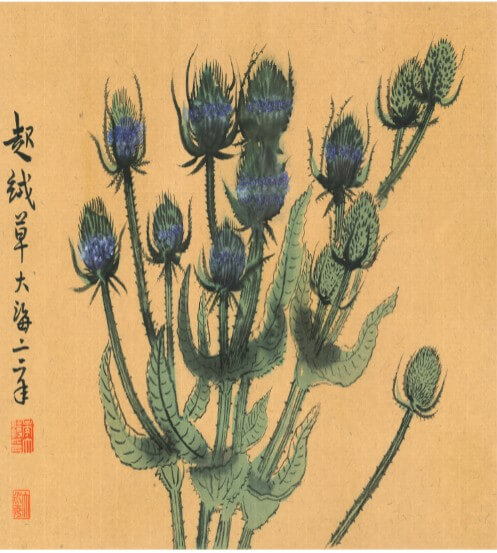

- Ji Dahai Herbes au bord du chemin, Picquier

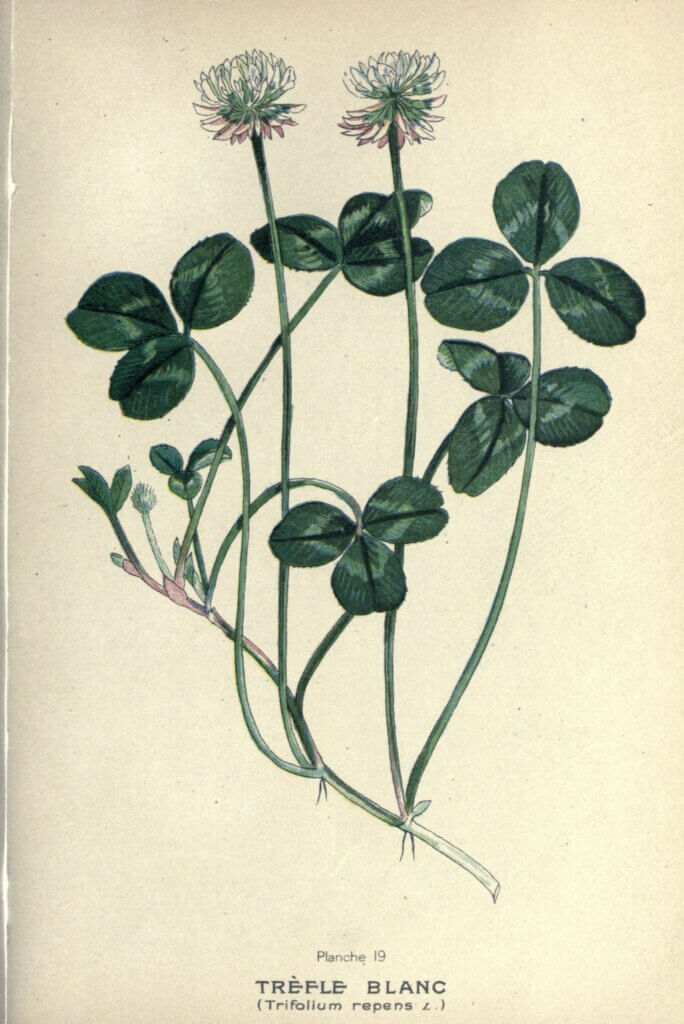

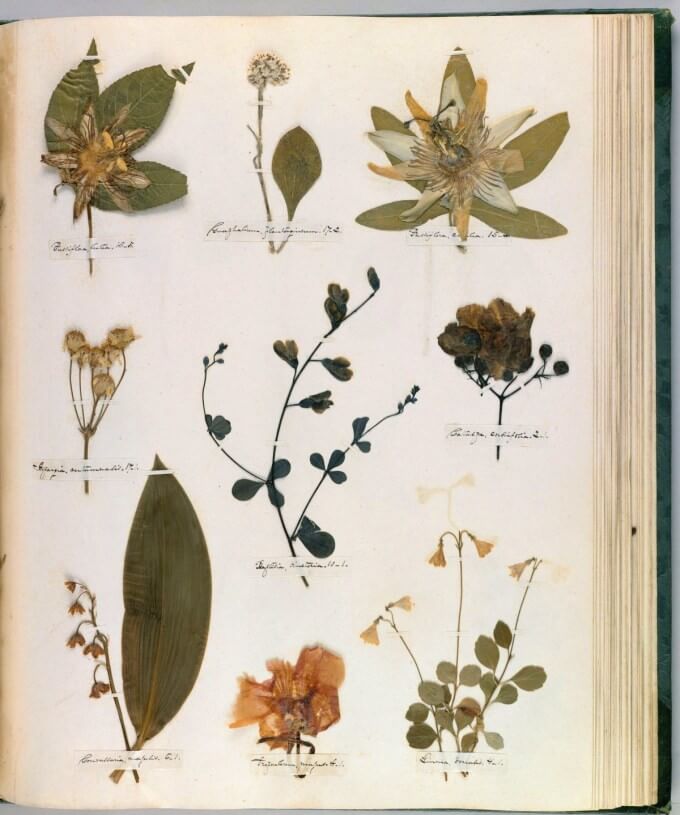

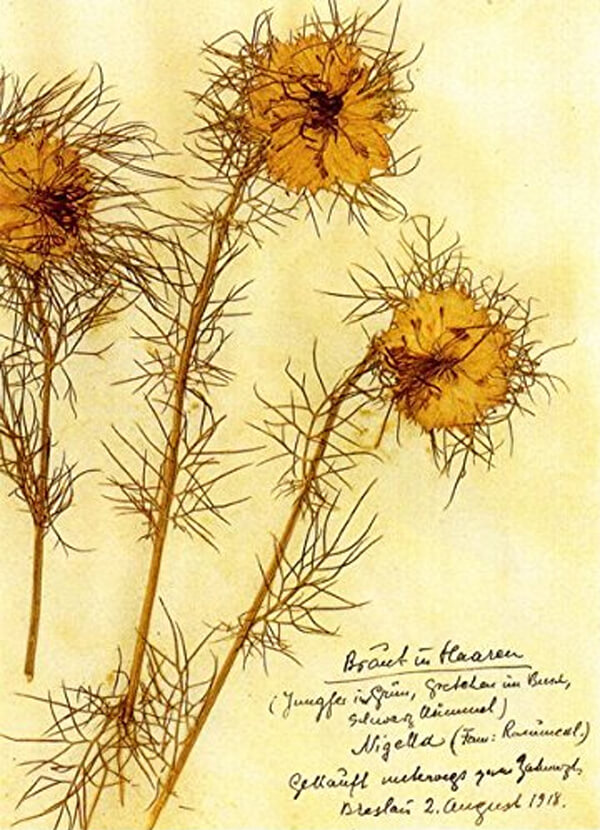

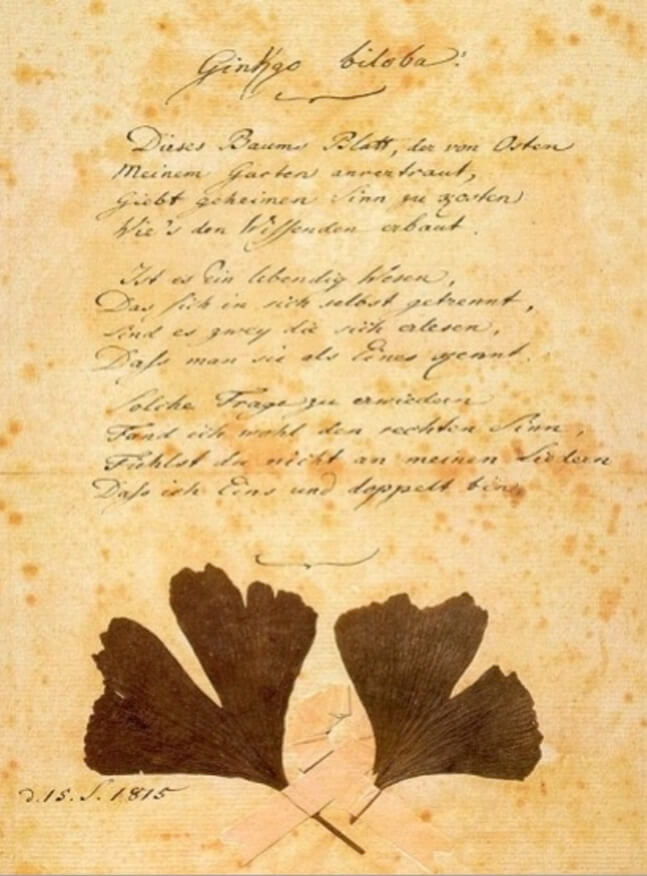

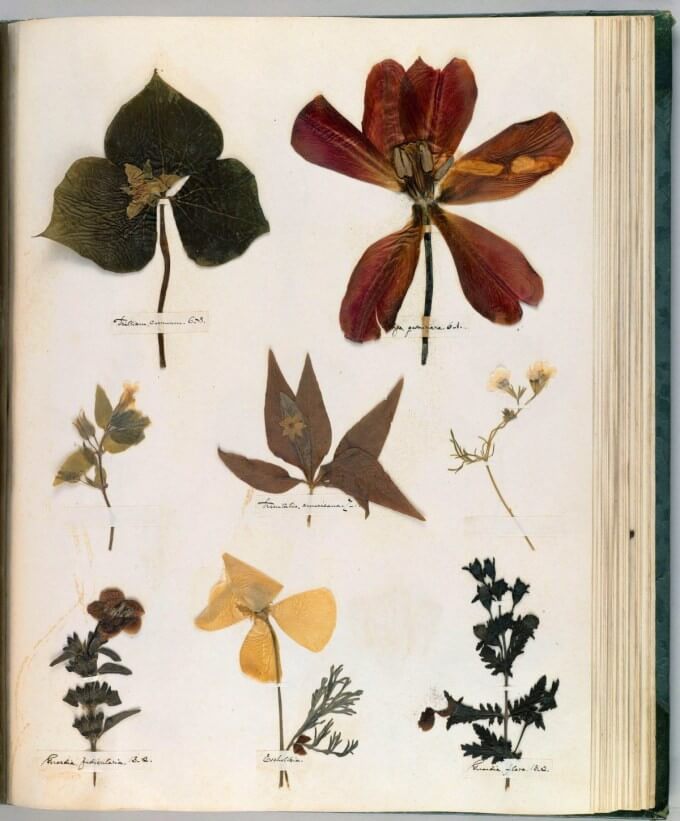

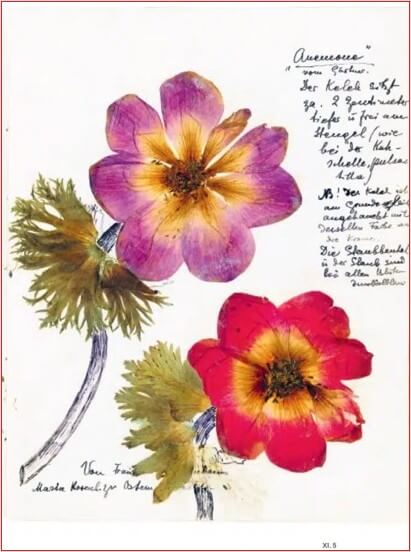

Herbiers

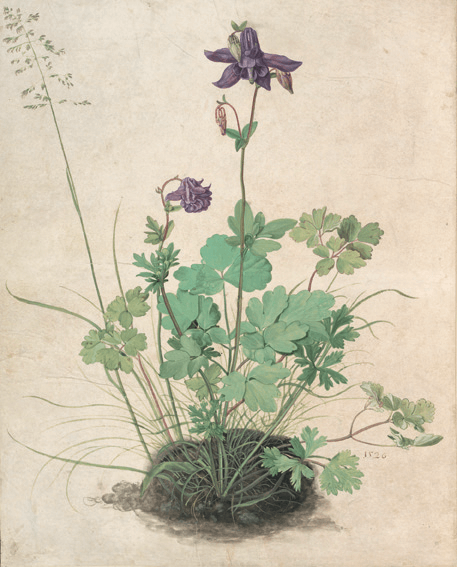

Je n’ai pas pu résister à insérer cette annexe, qui est pour moi comme une des marges de la littérature universelle. Les écrivains ont herborisé, écrit sur les herbes – sur la vélocité universelle de la capucine à l’instant de son éclosion (Mandelstam) –, constitué des herbiers qui ont traversé le temps et qui par leur visuel résonnent comme des recueils de poésie. Parce qu’un herbier incarne une sorte de mode de vie, la marche une sorte de liberté, l’attention donnée à ces petits végétaux une manière d’être. « Je n’ai ni dépense à faire ni peine à prendre pour errer nonchalamment d’herbe en herbe. » (Rousseau).

Théophraste (IVe siècle d’av. J-C), disciple d’Aristote, écrivait déjà des traités de botanique. Le premier herbier latin illustré, le pseudo-Apulée, largement diffusé au Moyen-Age (grâce à de nombreuses copies), date du Ve siècle. Aujourd’hui, les herbiers ne sont plus physiques. Le mien est numérique. Mes connaissances sont celles d’un autodidacte, pour ne pas dire celles d’un arriviste. Je les ai apprises sur le tas, et je les dois à Pl@ntNet pour l’essentiel, là où il fallait sans doute des années d’étude autrefois pour s’orienter et s’y reconnaitre au sein d’une flore locale.

Enfant, j’ai toujours rêvé de me constituer un herbier – je me voyais sans doute marchant dans des prairies, tout comme des années plus tard, je fus ébloui par ce plan – cliché – des Moissons du ciel (Terrence Malick) où le vent et le blé jouent à devenir océan.

J’aime aussi les poètes qui parlent des plantes et des herbes – il y a chez eux une sorte de discrétion et de présence au monde étonnante – ni puissante ni grandiloquente, discrète mais ténue, toujours à hauteur d’homme, et même moins, à hauteur d’herbe. « Peut-être que les plus humbles plantes, celles qui n’ont pas de nom, celles que l’on foule sans les voir, sont les plus précieuses. » (Jaccottet). J’ai à chaque fois la sensation que c’est, plus qu’une fenêtre ouverte sur le monde, le monde même, dans sa matérialité première, qui vient se greffer sur la page.

Philippe Jaccottet – un de mes préférés – écrit comme on marche lentement dans un pré. Chez lui, l’herbe est silencieuse et résistante, elle porte le monde. « Les plantes m’ont sauvé de l’effacement complet. Elles ont de la lumière en elles, une lumière que l’on peut voir, mais qui ne se donne que si l’on se tient tranquille. » (Cahier de verdure).